September 2025

Verhältnisse

30/09/25 13:38

Ein paar Tage lang fegte hier der graue Kaltwind um die Ecken, aber heute strahlen wir. Obwohl es in den kommenden Nächten bis auf 3 Grad abkühlen soll. Wir strahlen von hier bis zum Rotorenhorizont, bis zum Kalimandscharo.

Der Fahrstuhl, der gute, gute Fahrstuhl ist wieder kaputt, diesmal ernsthaft. Das erkennt man an dem Zettel, den die Hausverwaltung an alle Fahrstuhltüren geklebt hat. Er sagt zusammengefasst: Der Techniker ist informiert.

Haru sehe ich kaum noch. Die Krähen beherrschen jetzt alles; eine von ihnen hat unverwechselbare weiße Flecken im schwarzen Gefieder.

Ein Monat bleibt.

Am 15.10. ist Abschlusslesung.

In seinem Lauf

27/09/25 11:59

Die Kraft der reinen Proklamation.

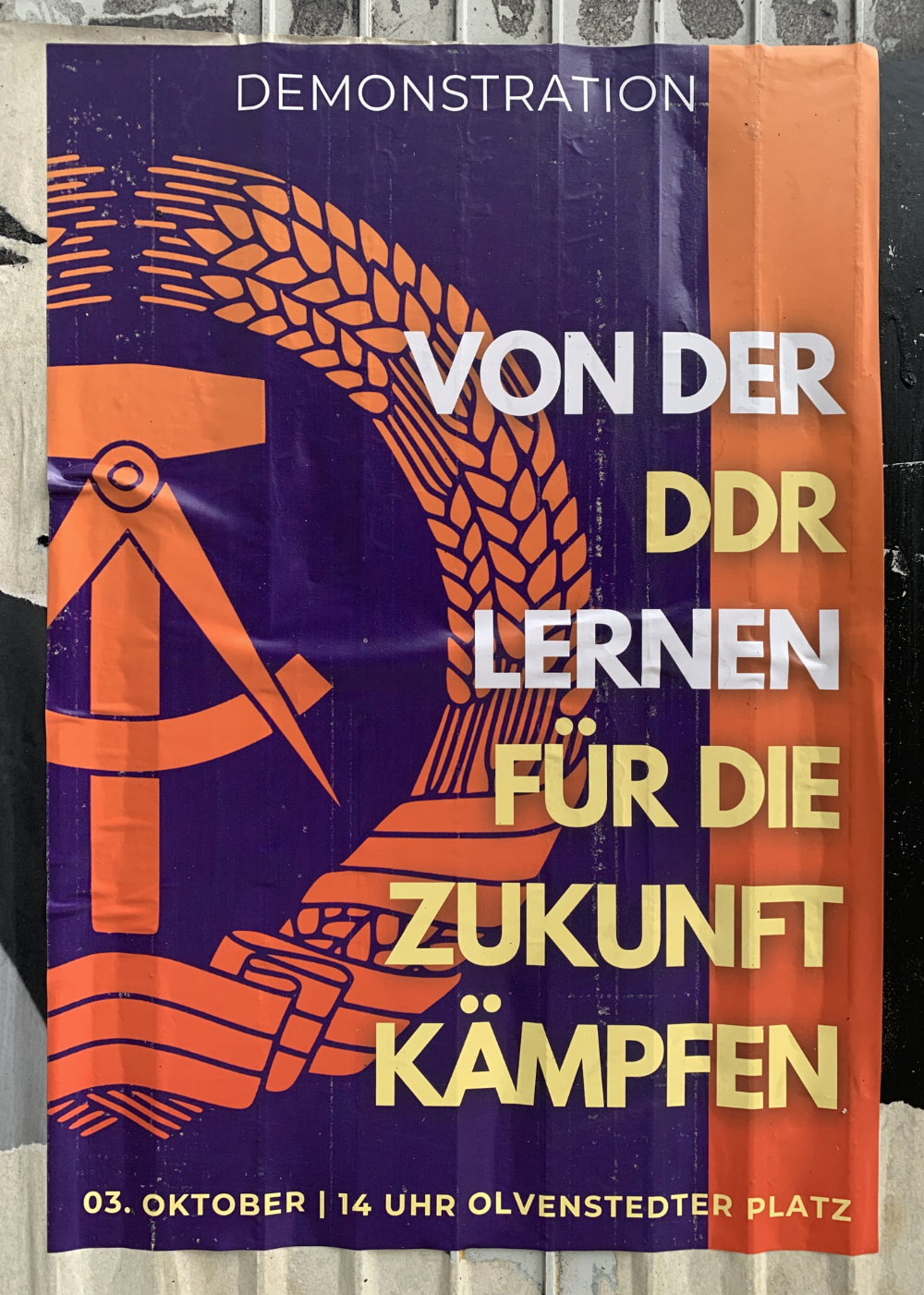

Es geht ja gar nicht darum, zu erforschen, was an der DDR wirklich gut, praktikabel, zukunftsträchtig gewesen sein könnte. Es geht um die Symbole, die Fahnen, die bildgewordenen Ehr- und Stolzgefühle, die, wie in Deutschland üblich, ihre wirkliche Heiligung erst nach der Niederlage erfahren haben. Es geht um das innere Transnistrien von Leuten, denen gleichgültig ist, was wirklich war, solange sie nur in sich heimeln und streicheln können, was sie angeblich gerne (gehabt) hätten. Johannes Franzen hat neulich mit Blick auf die ewigen Remakes und digitalen Wiedererweckungen Hollywoods von toxischer Nostalgie gesprochen – das hier ist die ostdeutsche Variante davon.

Und weil wir es wesentlich mit einer trüben Gefühlssuppe zu tun haben, kann man die Symbole dann mit allem kombinieren, was in diese Suppe auch noch reinpassen könnte. Palästina, Fußball, Doitschland, whatever. Hauptsache Fahnengewedel. Hauptsache ein paar Abziehbildchen, mit denen man sich identifizieren kann.

Grußwort

24/09/25 19:02

Den Herbst begrüßen, im Herrenkrugpark.

Es könnte noch Sommer sein, aber der Sommer ist vorbei. Schon ein wenig kühl um die Backen, wenn es wolkig ist und nicht heiter. Aber die Wolkenschiffe lassen oft Sonne durch. Aber es gibt an vielen Stellen einen Mostgeruch von heruntergefallenen und zertretenen Äpfeln.

Der Park ist viel größer, als ich nach dem ersten Besuch dachte. Die Erklärtafel spricht von einer typischen Auenlandschaft, und ich glaube es gleich, muss aber auch sachfremd an Heidegegenden denken, an den Albtrauf. Ich gehe wie auf der Limburg, nur in flach.

Laufen und laufen bei dem Wetter, ich bin so frei. Wenige Leute, Jogger zum Beispiel und geschwinde Radfahrer, aber warum so geschwind? Ich rate ab, Elektrostrampler, ich rate ab! Als ich das Paar überhole, das mir eine Zeit lang vorausgelaufen ist, sehe ich, dass die beiden jünger sind, als ich dachte, und ich höre, dass sie sich streiten. "Das ist ein Mutterproblem, was du da hast!", sagt sie nachdrücklich. Er entgegnet genervt: "Das habe ich ja jetzt verstan-den!" Fast bin ich versucht, mich wie so ein Idiot einzumischen: Streitet euch nicht, alles wird gut. Aber ich kann mich beherrschen, das habe ich gelernt.

Obwohl es die Elbe ist, möchte ich den Fluss, der mich auf dem Rückweg begleitet, "Donau" nennen. In der einen Richtung ist das Wasser ganz sonnenglitzrig, in der anderen tiefblau. So soll es sein. Über dem tiefblauen Donauwasser drehen sich die zuverlässigen Windsammler. An Bänken vorbei zurück, an dem Hotel, das mitten im Park liegt. Zurück zur Straßenbahnhaltestelle. Drei Stunden war ich im Auenland unterwegs, und das werde ich in meinen Beinen merken, obwohl es flach war.

Gespensterfest

23/09/25 12:35

In Thüringen, einer Lesung wegen.

Auf der einstündigen Schienenersatzfahrt zähle ich zehn Neonazis. Sie haben die bis aufs Hirn runterrasierten Frisuren, sie tragen schwarze T-Shirts, auf denen sich weiße Baseballschläger kreuzen, oder es gibt Aufdrucke wie "White Power", Nordic dies, Walhalla das. Fred-Perry-Hemden in den Farbnoten schwarz, weiß und rot. Einmal ein Adler mit den typisch weit gespreizten Schwingen auf dem Dekolleté einer jungen Frau. Mal selbstzufrieden, mal alkoholisch, mal stumpf überlegen oder nur stumpf blicken sie umher. Laufen in den Bahnhöfen rum, hängen an Bushaltestellen ab. Keine Provokationen, kein Geschrei. Dafür sind sie zu selbstsicher, zu normal.

Der Gruseligste von ihnen fährt im Bus mit. Er verzichtet auf sichtbare Tattoos oder Abzeichen, aber die Hitlerjungenfrisur sitzt perfekt. Die Klamotten sind komplett in Braun- und Grüntönen gehalten, um sichtbar an die guten, alten Zeiten zu erinnern. Sogar der Rucksack wirkt stilecht imitiert, nur der Schlafsack ist aus einem Material, das es damals noch nicht gab, so ein schönes Material. Man kann sich den Hitlerjungen sehr gut vorstellen, wie er auf einem Panzer sitzend den Einsatz erwartet, 1944, in der Normandie. Kurz denke ich: Jetzt mal halblang. Du kannst ja wohl nicht von Frisur und Kleidung bruchlos auf die Gesinnung schließen. Dann wird der Hitlerjunge nach der Ankunft freudig von einer Naziglatze mit Sonnenbrille empfangen, die auf ihrem T-Shirt Nordic dies oder Walhalla das anpreist.

Die Lesung ist völlig ok, der Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen auch. Bei der Rückfahrt treffe ich auf eine Frau, die viel zu erzählen hat. Am Ende kenne ich ihr Alter, weiß, dass sie zwei lange Beziehungen mit türkischen Männern hatte, dass sie Christin ist, in Berlin in einem Haus voller Kurden, Syrer, Iraker wohnt, von denen sie sagt: Das sind wirkliche Nachbarn, die kümmern sich, die helfen einem, wenn's drauf ankommt. Einer von ihnen habe ihr nach dem Tod ihres Vaters einen richtig schönen Kreuzanhänger geschenkt, zum Trost. Dass sie ihrem Nachbarn dieses Geschenk wert gewesen sei, habe ihr Kraft gegeben in der schweren Zeit. Ich denke an die Bananen im Aufzug, berichte auch von mir. Kurz vor dem Umsteigen sagt sie dann: Huch, jetzt habe ich Ihnen ja mein ganzes Leben erzählt. Ich danke ihr dafür. Natürlich kann ich nicht wissen, wie sie sonst so ist, aber sie wirkt wie ein Gegenentwurf zu dem Hitlerjungen und seinesgleichen.

Ich bin dann froh, wieder in Magdeburg zu sein.

Lückensuche

18/09/25 22:43

Ich war in einer Gegend so weit draußen, dass die Migranten auf der einen Seite der Straße die Fenster ihrer Blechhäuschen mit bunten Tüchern abdecken mussten, um vor der Sonne geschützt zu sein. Und die Einwohner auf der anderen Seite der Straße lebten fast wie in einer gated community, mit hohen Hecken, Carports und Video-Kameras.

Eigentlich wollte ich zu dem alten Deponiehügel. Kann ihn von mir aus sehen: begrünt, überkrustet von Solarpaneelen. Wollte den Blick zurück vom Gipfel zu meinen Ostfenstern. Es ging ja auch das Gerücht, die Dienste hätten in der DDR-Zeit von dort aus in die Stadt hineingehorcht, oder in den Himmel, wer weiß das schon genau.

Aber der gigantische Mülltumulus war umgeben von einem Park, der Eintritt verlangte, also suchte ich nach einer Stelle, an der ich umsonst auf den Hügel kommen konnte. Mautlos zum Abfallgipfel, zur blauen Kruste der Lichtfänger. Ich begann mit der Umrundung. Zuerst kamen die einzeln bezifferten Blöcke einer Hochschule, große Legebatterien des Wissens. Dann die tiny houses für die Flüchtlinge mit ihren improvisierten Gardinen, und die Edelsiedlung gleich daneben. Dann geriet ich erst recht ins Abseits. Ein schmales Seen-Handtuch als Naturschutzgebiet. Wo die Alibi-Naturschutzgebiete beginnen, bist du wirklich am Rand der Stadt. Ich spazierte durch eine Heidelandschaft, immer am Absperrzaun entlang, auf der Suche nach einer Lücke. Graffiti-Baracken in der Ferne, ein sehr improvisierter Hochsitz, von dem aus bald das eine oder andere Reh verarztet werden würde. Garagen. Dann plötzlich wieder Einfamilienhäuser, die erschlossenen Grundstücke direkt an der Alt-Deponie. Noch mehr Garagen. Ein Wertstoffhof. Irgendwann wird jemand die Kulturgeschichte der DDR-Garagenanlage schreiben, unter besonderer Berücksichtigung der Unterschiede zur BRD-Garagenanlage. Wahrscheinlich gibt es diese Kulturgeschichte bereits, denn im Wertstoffhof der Kultur wird alles recycelt. Tankstelle. Ausfallstraße wie Einfallstraße. An der blauen Hangseite, wo die Sonne Geld machte, wurde ich immer noch vom Zaun gehemmt, und zusätzlich von einem breiten Krempelgürtel aus Ruinen, alten Land- und Baumaschinen, heruntergekommenen, einstöckigen Lagerhallen, verkrauteten Kleingartensiedlungen. Eine Deponiezone, der alten Deponiezone vorgelagert, ein Gebiet wie ein alter Reifen, weggeschmissen, aber unkaputtbar. Hier ein Gemisch aus alten DDR-Straßenlampen und neuen LED-Flutlichtern mit angeflanschten Videokameras. Parkplätze, in der Nähe des Orts, an dem die Nazis ihre Architekturscheiße in Sandstein hinterlassen hatten – die gute, alte Hindenburg-Kaserne. Wo heute viele Menschen wohnen und das Finanzamt 1 von Magdeburg auch. Ein altes Theater gibt es, und mittendrin im Areal noch einmal einen Parkplatz, denn dieser Welt fehlen einfach die Parkplätze. Die Umrundung war perfekt. Auf den Gipfel des Hügels war ich nicht gelangt, aber ich kam mit der Straßenbahn schnell zurück zu meinem Turm, von dem aus ich mir den Hügel im Abendlicht noch ein wenig ansehen konnte.

Terrazzo

14/09/25 19:49

Von Magdeburg nach Berlin, das muss auch gehen. Von der Großstadt in die noch größere Großstadt. Zack, in den RE1 rein. Zack, in Berlin sein. Bahnhof Zoo, U9, Leopoldplatz. Zack, bist du am Veranstaltungsort. Auf den Einlass warten und Leute sehen, die für den Kunstgenuss bereit sind wie du. Manche sind auch wie du. Andere verstehen & feiern die Mode. Aber alle angenehm bierfrei höflich. Die Luft auch nicht vollgeharzt mit Cannabis. Hier sind eher die Stillen als die Fans. Die Türen öffnen sich, und es ist die Trauerhalle eines ehemaligen Krematoriums. Ein Rundbau mit Kuppel und zwei Galerien; dort oben in den Wänden: leere Urnennischen. Die Toten sind schon 2001 ausgezogen. Keine Stühle. Kein einziger Stuhl. Hier wirst du stehen oder auf dem Boden hocken müssen. Strategisch suchst du eine Säule an der Wand aus, an der du lehnen kannst. Ob du für diesen Kunstgenuss nicht schon aus orthopädischen Gründen zu alt bist? Die Frage mit Entschlossenheit wegdrängen. Die Halle füllt und füllt sich. Alle suchen nach Stühlen, setzen sich dann auf den Boden und warten auf die Klangkunst. Der Meister hat Support mitgebracht, und die Frau aus Oregon spielt zuerst auf. Die Projektionen auf der Videowand wirken ein wenig ungelenk, die Musik ein wenig beliebig. Die Musikerin bemüht sich, aber ihr Auftritt dauert auch einfach zu lang, findest du. Andere denken anders, denn der Applaus ist am Ende nicht nur höflich. Pause. Die Leute machen es sich auf dem Boden bequem, benutzen ihre Jacken als Kopfkissen. Für Unerfahrene wie dich sieht es vielleicht nach ukrainischem Luftschutzbunker aus, aber die Stimmung ist doch sehr friedlich, gelöst, höflich. Du schaust auf die Uhr: Die letzte Verbindung nach Magdeburg darfst du nicht verpassen, sonst wird das eine unschöne Berliner Bahnhofsnacht. Nach einer Viertelstunde tritt der Altmeister auf. Kein Gruß, keine Ansprache. Sehr schnell weißt du wieder, warum du hergekommen bist. Im Gegensatz zum Vorprogramm ist diese Musik gebunden. Wo das Vorprogramm eine Reihe von Wörtern war, bekommst du jetzt Gedichte zu hören. Die Videoprojektionen und die Musik sprechen miteinander. Zwar werden sakrale Assoziationen von der Architektur und von dem einsamen Agieren des Musikers auf seinem elektronischen Altar erzwungen, aber der Altmeister muss sie weder ablehnen noch ihnen entgegenkommen. Er sagt nichts und beschwört nichts, was außerhalb seiner Musik liegt. Du schaust mit den anderen gebannt hin, hörst gebannt zu. Manchmal ist es ein wenig zu laut. Der Bass verrückt mit einem Pulsen die Luft im ganzen Raum. Aber das hält nicht an. In der Höflichkeit des Settings ist vieles möglich, direkt vor der Bühne tanzt sogar eine Frau zu der völlig untanzbaren Musik. Das geht, das ist kein Problem. Wieder ein schneller Blick auf die Uhr: Bald musst du gehen. Aber dann ist das Programm plötzlich zu Ende, denn der Musiker weiß, dass man auch gute Gedichte nicht zu lange vorlesen sollte. Er winkt zum Gruß und tritt ab. Die Menge fließt gelassen nach draußen. Und zack in die U9. Und zack Bahnhof Zoo. Und wieder in Magdeburg, zack. Auf dem stillen Vorplatz des Bahnhofs fragst du dich, wie das alles sein kann. Du wunderst dich über die Welt.

Loscil: Lake Fire (bandcamp | Apple | Spotify)

Das Gerücht

12/09/25 17:45

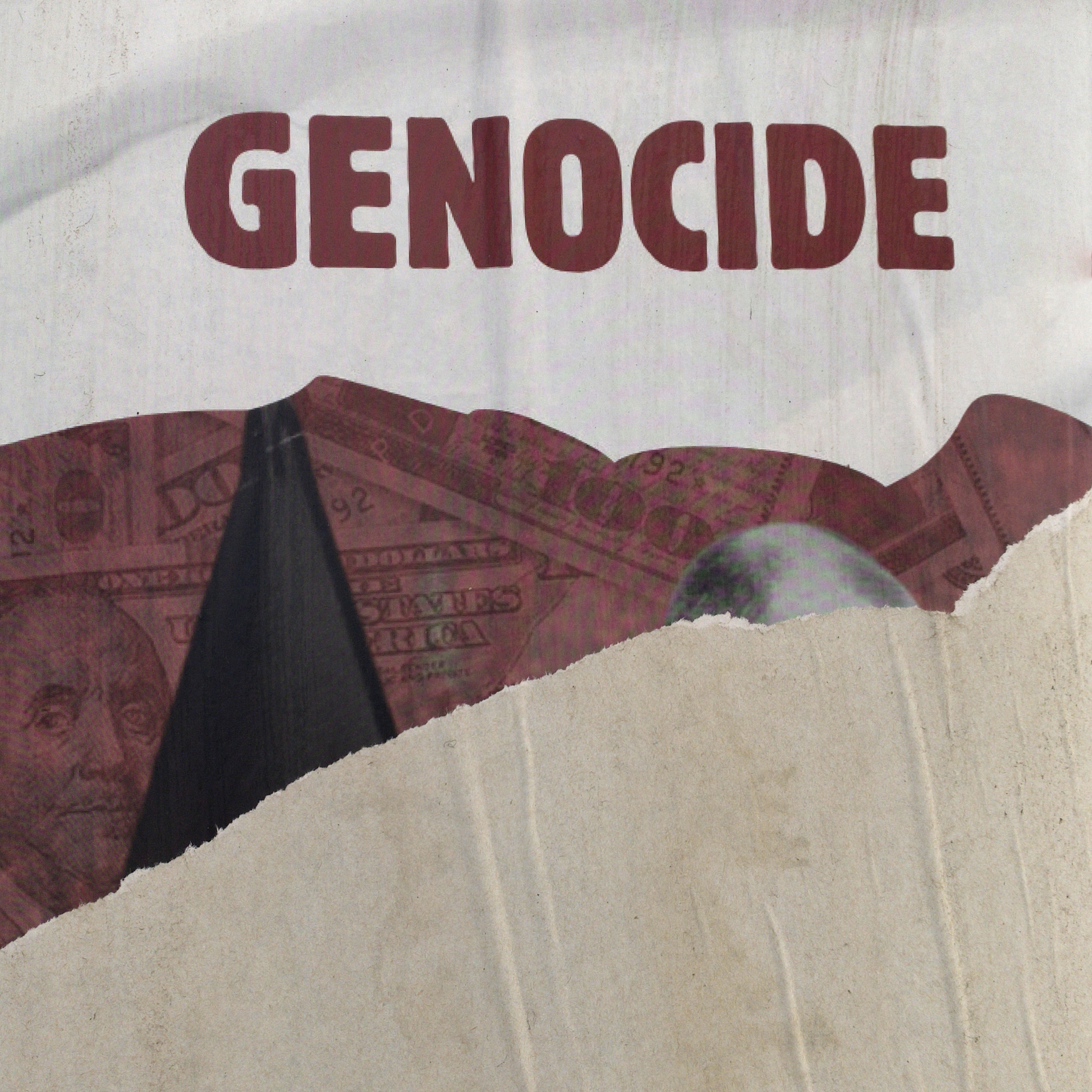

Die Hetzplakate hängen an einigen Orten in der Stadt. Sie schreien uralte Gerüchte in die Welt hinaus, nur mäßig in Behauptungen zur Tagespolitik versteckt: Die Juden stehen mit bösen Mächten im Bunde! Sie beherrschen die Welt! Sie betreiben Völkermord! DIE JUDEN! Begleitet werden die Plakate oft von Stickern mit einem Totenschädel, der einen Helm mit der Flagge Israels trägt. Darüber die Parole: Death, Death to the IDF! Sie schreiben noch nicht: Tod den Juden. Zuerst möchten sie alle israelischen Soldaten und Soldatinnen tot sehen. Dann kann es weitergehen.

Was für einen Feuereifer das auslöst, wenn man beschlossen hat, den Juden die Verbrechen zu unterstellen, die an ihnen begangen wurden, und zwar von den eigenen Vorfahren oder den eigenen Gesinnungsgenossen.

[Oh, beileibe kein spezielles Ost-Thema. Obwohl ich auch besonders durchgedrehte Sticker gesehen habe, auf denen Honecker beim Händeschütteln mit Arafat abgebildet ist. „Zum Tag der Republik - Free Palestine!“ Oder Motive, bei denen eine Art Thälmann-Figur mit einer Palästinaflagge herumwedelt, vor dem geografischen Umriss der DDR, und zwar zu der Parole: DER OSTEN IST ROT! Kannste dir nicht ausdenken? Im Deutschland des Jahres 2025 sehr wohl.]

Elinvar

07/09/25 15:47

Eine Musik, die mich hier begleitet: Andante Loops von Max Richter. Ich weiß, es ist Klavierkitsch, aber wie alle Menschen brauche ich Trost. Man kann zum Klavierkitsch so schön die Wolken ziehen sehen. Noch später abends ergeben sich Sätze wie: Kurz vorm Versinken das Blau aufgebaut zur Himmelserhöhung bis tief ins All vom Dachziegel ab vom Reihenhaus ab immer höher ins All vom Stillriesentum der Windräder ab. Ich sehe einen Zusammenhang mit Orten, an denen ich eine halbe Stunde sitzen und nicht daran denken kann, was alles blöd ist. Orte wie zum Beispiel alternative Cafés, in Spätsommer getränkt. Ich weiß, ich weiß. Alterungsphänomen.

Es herrscht immer Krieg in den Städten

05/09/25 13:26

Magdebrooklyn! Wo das Dope gleich im Eingangsbereich der Mietskasernen rumliegt!

Geführt

01/09/25 18:50

Eine Stadtführung bekommen, unvermutet. Zuerst sehe ich das AMO Kultur- und Kongresshaus. In der DDR hieß es offiziell "Ernst-Thälmann-Kulturhaus", wurde 1951 als erster Magdeburger Kulturneubau nach dem Krieg eröffnet und sollte ein Beweis der Völkerfreundschaft zwischen dem sozialistischen Teil Deutschlands und der Sowjetunion sein. Der große Saal bietet fast 1700 Steh- und (je nach Bestuhlung) 700 Sitzplätze. Natürlich ist der große Saal umgeben von kleineren. Ein Riesending, auch für die Stadtgesellschaft. In der DDR-Zeit war das AMO das bestbesuchte Kulturzentrum Magdeburgs. Was hier alles stattfand, wer sich hier alles traf. Chruschtschow und Ulbricht, zum Beispiel. Der 1. FC Magdeburg wurde hier gegründet, am 22. Dezember 1965. Weil dieses Datum an Wichtigkeit alle anderen überragt, gibt es sogar eine Gedenktafel am Eingang. Heute: Landesparteitage und Esoterikmessen. Ich frage meine Stadtführerin, ob die Leute in der DDR-Zeit gerne zu den Veranstaltungen kamen. Teils, teils, sagt sie. Manchmal wurde man von den Industriebetrieben herbeordert, die das AMO als Kulturzentrum nutzten. Aber in den kleineren Räumlichkeiten fanden alle möglichen Neigungsgruppen Platz, von Briefmarkensammlern bis zu Literaturzirkeln. Eine Kultureinrichtung des Arbeiter- und Bauernstaats. Am Ende der DDR war das AMO dem Schwermaschinenkombinat Ernst Thälmann (SKET) zugeordnet. Das SKET existiert als SKET GmbH bis heute und beliefert unter anderem die Windenergieanlagenbauer von der Enercon.

Die Magdeburger basteln ihre Traditionen auch um das AMO herum. Man kann sagen, es ist eine Art vergegenständlichter Mythos. Wann immer jemand die Schließung der Institution andenkt, kriegt er Feuer. So wie 2019. "Jetzt wollen sie uns auch noch das AMO wegnehmen!", habe der Schlachtruf gelautet. Von Leuten, die seit 30 Jahren überhaupt nicht mehr im AMO gewesen waren. Sagt die Stadtführerin.

Wir kommen am Denkmal mit dem Riss vorbei. Es erinnert an die Magdeburger Widerstandskämpfer und -kämpferinnen, die im Nationalsozialismus ums Leben kamen. Der Riss war nicht immer in der Betonwand, aber ich finde ihn passend. Meine Begleitung erzählt, dass sie als Schülerin mit ihren Mitschülern vor dem Denkmal zu stehen hatte, um die immergleichen Reden von irgendwelchen Offiziellen zu hören. Auch im Winter. Letztlich war es diese sinnfreie Ritualisierung, die Orte wie dieses Denkmal in graue Zonen der Gleichgültigkeit verwandelte, in Stellen, die man mied. Der Erinnerung an die 54 ermordeten Widerstandskämpfer hat es nicht geholfen. Dem Sozialismus auch nicht.

Man kann sich natürlich fragen, ob derart ritualisiertes Gedenken überhaupt je was geholfen hat.

Das Gesellschaftshaus am Klosterbergegarten war zu DDR-Zeiten das Pionierhaus. Also das Kulturhaus für die Kinder und Jugendlichen. Die Stadtführerin meint trocken, ihre Eltern hätten sie sonntags ganz gerne zu irgendwelchen Aufführungen oder Aktionen da hingeschickt. Einfach, um Ruhe zu haben. Der ehemalige Ballsaal in dem klassizistischen Repräsentationsbau sei aber immer ganz dunkel gewesen, dort habe sie sich gegruselt. Heute kein Thema mehr. Das Gesellschaftshaus ist schon lange wieder edel. Keine Esoterikmessen, sondern bürgerliche Gediegenheit, Kunst & Kultur. Das Telemann-Zentrum residiert. Als ich ein paar Tage später zu einem Konzert mit elektronischer Musik aufkreuze, erstrahlen die Kronleuchter im Konzertsaal, und später erstrahlt die ganze Fassade des sogenannten Schinkelbaus. Der nicht von Schinkel ist, aber das ist wieder eine andere Geschichte.

Am Schluss: Die Rayonhäuser. Magdeburg war Festungsstadt. 1806 war der aus Saarlouis stammende napoleonische Feldmarschall Michel Ney kampflos eingeritten. 1812 wollte Napoleon eine stärkere Festung mit einem freien Schussfeld drumherum und ließ verschwinden, was den freien Schuss aus der Festung heraus behinderte: Sudenburg, Neustadt und anderes Zubehör. Dann war Napoleon Geschichte, aber seine militärische Logik nicht. Die zurückgekehrten Preußen bestimmten bereits 1828, dass Neubauten in gewissen Gebieten außerhalb der Festung (den Rayons) nur erlaubt waren, wenn die Häuser schnell geräumt und abgebrochen werden konnten (in 24 Stunden!) – und die Keller mussten groß genug sein, um das gesamte Material des Hauses aufnehmen zu können. Es entstand eine besondere Bauweise, die den Anforderungen des freien Schießens Rechnung trug. Da wurde nicht gemauert, verschraubt oder gar gegossen, sondern vorgefertigte Bauteile wurden ineinandergesteckt und mit Zapfen verbunden. Die Häuser sollten nicht unbedingt lange halten, aber über 40 davon existieren heute noch in Magdeburg. Es gab (und gibt) auch welche im sogenannten griechischen Stil (s.unten). Richtig durchgetestet wurde das schnelle Abräumen nie. Genausowenig wie die über Jahrhunderte gepflegten und erweiterten Festungsanlagen selbst.

Eine kurze Stadtführung bekommen.